PUBLISHER’S NOTE

Séoul, visages d’une ville” is an essay rendered from Gina Kim’s documentary “Faces of Seoul” (2009, Korean and English). The workings of this profound documentary is simple in appearance: the Korean director returns to Seoul regularly to visit her family, and during each of her visits, she turns her walks and encounters into videos as if writing in a personal diary. In such an abundance of seemingly trivial and accidental images, she draws a video montage, weaving together ruminations inspired by the city, by art, and by memory. In the book version, Korean and French comprise the main text, while English (the original language of the film) is affixed at the end of the book along with QR codes that play the original voice over of the film.

Français, Korean, English

CREDITS

2017 Literature Translation Institute of Korea

2017 Centre National Des Arts Plastiques France, Seoul

Written by Gina Kim

Edited by Benjamin Joinau

Translated by Simon Kim

Book design by Jin Jung

Music by Bora Yoon

Preface de Dominique Bluher

Postface de Jean-Louis Poitevin

Published by L’Atelier des Cahiers

Français, Korean, English

© Atelier des Cahiers, 2017

www.atelierdescahiers.com Distributiuon Pollen - diffusion CEDIF

ISBN : 979-10-91555-38-8

ISSN : 2557-2121

Atelier des cahiers

October 2017

ISBN-13: 979-1091555388

€ 18 / ₩ 18,000

REVIEWS

TK-21

Avec le "Je me souviens" de Benjamin Joinau et "Les ailes d’un ange" de Jean-Louis Poitevin, s’ouvre un voyage inédit dans une des grandes mégapoles du monde, Séoul.

Le dispositif est simple en apparence pour ce documentaire profond : la réalisatrice revient régulièrement à Séoul, qu’elle a quittée, pour voir sa famille, et à chaque retour, elle tourne des vidéos de ses promenades et rencontres, comme on tiendrait un journal intime.

Un « je me souviens » vidéo, quinze ans de souvenirs filmés de Séoul

De cette masse d’images anodines et accidentelles, elle tire un montage vidéo à partir duquel elle tisse un commentaire inspiré sur la ville, le statut de la représentation et de l’art, le souvenir, l’identité, le rapport au père… Le film commence par le dos de son père filmé dans la voiture de ce dernier alors que la famille se rend sur la tombe du grand-père. Puis sur la place de la mairie, l’auteure cherche à retrouver un mot anglais signifiant « souvenir », mais qui ne serait pas constitué du préfixe « re- ». Sa quête commence, mêlant images anciennes et récentes autour de la mémoire. Elle nous emmène de Seongbuk-dong, au palais Changgyeong, du marché de Dongdaemun à l’effondrement du grand magasin Sampung, de l’anniversaire de Bouddha à Jogyesa au cimetière national et à la révolution d’avril 1960, de la prison de Seodaemun à Itaewon, de Gwanghwamun à la tour de Séoul, pour finalement arriver au mot cherché : « anamnèse ». La scène finale montre son père qui va chez un vieux coiffeur de quartier : l’auteure filme enfin le visage de son père.

Ce « film-essai » est fascinant, plus par le texte du récit, d’une rare intelligence, que par la qualité des images, filmées par différentes caméras sur une longue période de temps. Le spectateur est vite charmé par la diction douce et monotone de l’auteure, fasciné par cette promenade visuelle et temporelle dans Séoul, montée comme une enquête philosophique. Un des tours de force de cet essai, c’est de mêler avec beaucoup de virtuosité la ville et le personnel dans une réflexion qui dépasse l’urbain et cherche à capter l’essence de la représentation et de l’espace.

La ville nous articule avec ce qui n’est pas nous

Le film est encadré par la question du père. Filmé de dos, dans le rétroviseur, au tout début, on n’en voit pas bien le visage. À la fin, la réalisatrice l’emmène chez un vieux coiffeur qui affirme qu’on n’est jamais arrivé à capter par l’image l’art de la coiffure parfaite. Son père fait le cobaye pendant que sa fille filme. En réalité, on voit peu de changement sur la chevelure du père, mais le coiffeur continue cependant vers son rêve de perfection. On pourrait y voir une métaphore du travail patient et discret du cinéaste du réel. La réalisatrice se souvient alors de l’image de son père au début : le pouvoir de la photo et de la vidéo, symbolisé par le dispositif du rétroviseur, c’est celui de l’anamnèse, la capacité de rendre présents les souvenirs des choses passées. Rappelons qu’anamnèse, c’est aussi le terme utilisé pour désigner le passé clinique d’un patient : c’est la liste de ses souffrances – ce que précisément fait la réalisatrice en évoquant les grandes blessures de la Corée contemporaine à travers les lieux de Séoul. Cette dernière séquence est une manière de clore la quête qui avait commencé autour d’un mot, le mot du souvenir ironiquement oublié : allusion indirecte à l’oubli de l’oubli, cette perte de mémoire qui travaille la société coréenne contemporaine ? Mais c’est aussi une manière de souligner un des thèmes souterrains de ce documentaire : la question du père. À travers la réflexion sur la tradition, l’identité, la quête du nom, l’auteure articule la paternité à la modernité, et pose indirectement la question suivante : comment être les enfants, c’est-à-dire les héritiers de nos parents dans ce contexte postmoderne ? Ici, Séoul, la ville, est plus qu’un décor ou un prétexte à cette réflexion. Elle est le symbole même du travail de l’anamnèse : la ville, en effet, est ce qui articule la mémoire individuelle et collective, les générations, les temps et les histoires, les différentes formes d’identités, les lieux et les noms, le présent et le passé.

Ville et récit

À travers cette errance vidéo métaphysique, c’est aussi la question de la présence physique et de l’espace qui est abordée. La ville, à travers ses métamorphoses, est toujours présente, ressuscitée à elle-même, alors que nous mourons. Dans une des séquences du début, la cinéaste, perdue dans un quartier de son enfance qui a tellement changé qu’elle ne reconnaît rien, se pose la question de l’« ici », de l’être du lieu. Son enquête y donne une forme de réponse : un film d’art et d’essai, comme une ville, une photo et toutes les formes de représentations qui ont un support physique, relient la présence du présent avec le fantasme du passé, la réalité et le désir, nous et les autres. Car les villes, comme les films et les photos, nous articulent à ce qui n’est pas nous, nous complètent, nous font nous rencontrer dans nos solitudes… La réponse de la réalisatrice à cette problématique du fragment qui est celle de notre hyper-modernité (fragmentation du souvenir, de l’histoire, des grands discours, des identités, de l’image du père…) est donnée par ce film qui prend la ville, ou plus exactement la promenade dans la ville durant plusieurs années, comme métaphore du récit : ce qui suture la fragmentation essentielle, et qui assure nos identités mises à mal, c’est la dimension dialogique et diachronique du récit, le fait que ce dernier tisse des temporalités (évocation du passé, projection dans le futur, etc.) et se déploie lui-même dans le temps. Ce qui correspond dans ce documentaire à la relation diachronique aux espaces de la ville à travers le jeu du souvenir mis en discours par l’auteure. Pour Gina Kim, Faces of Seoul est ainsi un jeu d’anamnèses à la fois collectif et très personnel, une sorte de thérapie par l’art. Séoul pour une fois n’y est pas un simple arrière-plan interchangeable, c’est un acteur de ce processus.

— Benjamin Joinau (November 28, 2017)

Les ailes d’un ange…

C’est trop loin pour s’en souvenir et aussi trop loin pour le souvenir, et ça n’a pas d’importance. Fin des années soixante passait sur les ondes une chanson intitulée : Si j’avais les ailes d’un ange... On y évoquait ces voyages qu’on faisait alors couché sur le dos d’un nuage qui s’envolait d’une cigarette à l’odeur suave et puissante.

Disons que c’est juste pour l’image de l’ange qui passe et caresse tout de son aile. Disons que cette aile est d’une douceur incroyable et que tout ce qu’elle caresse se retrouve dans le même instant divisé et recomposé, traversé par un éclair et renaissant de ses cendres, semblable et métamorphosé.

Cet ange, c’est Gina Kim, ses ailes sont faites des images de son film, « Séoul, visages d’une ville ». La radicale et violente douceur de l’assaut est portée par les mots du film, par cette voix qui dit ce qu’elle voit, voit ce qu’elle pressent, pressent ce qu’elle sait, sait qu’elle ignore ce qu’elle croyait savoir et découvre que c’était en cela que se tenait la chance de parvenir à réaliser ce qui pouvait sembler impossible : faire un film avec presque rien qui serait, de cette ville magique, délirante et folle, un portrait sage et doux, mais si juste que les dents de la vérité crisseraient dans la bouche de chacun de ceux qui le verraient.

C’est que tout ici est vu avec les yeux dédoublés de souvenirs inaccessibles, caressé avec les mains écartelées d’un présent rétif à devenir image et épié avec des oreilles cherchant à entendre vibrer un demain accroché avec des pinces invisibles au fil à linge de l’espoir, peut-être.

Certaines des plaques tectoniques qui participent aux mouvements de création et de mutation de la ville sont nommées, situées dans l’espace et le temps, avec mention de l’époque précise, qui parcourt les années comme une catastrophe permanente à l’aspect viral. Des lieux aux intensités brutales ou miraculeuses réveillent dans la chair des traces recouvertes par la peau striée des années. Des bâtiments éclaboussent des images comme s’ils les fabriquaient eux-mêmes.

Et, entre fille et père, mais cela pourrait être entre un voyageur venant d’arriver pour la première fois et attentif aux effluves urbaines – comme on l’est aux signes qui peuplent le visage d’un être aimé et le rêve qu’il porte en lui s’incarnant dans les strates de cette ville qu’il découvre – sous nos yeux l’alchimie d’un retour transforme la nostalgie en une force d’explicitation irrésistible.

« Tout » est devenu un mot qui ne veut plus rien dire parce que plus rien ne tient dans l’idée d’un tout, et sûrement pas une ville. Et pourtant, le désir persiste en chacun de tenir au creux de sa main, de son oreille, de son cœur, une part de vérité qui l’absolve et le réconforte.

Il suffit – facile à dire, presque impossible à faire – d’oublier le tout, de laisser de côté ses obsessions de saisie et de porter l’attention sur ce qui parcourt le visible, ici l’ombre des ailes d’un ange.

À la fois par honnêteté et par compréhension intime du changement de statut de la ville au tournant du XXIe siècle, en tant que ville et en tant que « sa » ville, Gina Kim fait passer l’ombre de ses ailes et enregistre les lignes à peine visibles qu’elles dessinent et révèlent.

Ici, faire c’est montrer, montrer c’est dire, dire c’est faire, faire c’est accomplir une opération magique de révélation. Si ce mot n’était pas si immensément prometteur et si intensément chargé de significations épuisées, il faudrait dire qu’ici se donne à voir une apocalypse.

L’histoire ne se retourne pas sur elle-même, elle se voit en regardant ce qui la sépare d’elle-même et en découvrant ainsi ce vers quoi elle tend quand elle sait que les données immédiates ou médiates de la conscience ne sont plus les pivots de la connaissance ni de l’autre ni de soi.

La ville crisse et c’est ce crissement qu’ici on perçoit. Le brouhaha est transformé en bruit de fond léger et, alors, les petits bruits de la vie, parfois aussi celui d’un immeuble qui croule sans raison apparente, bien sûr, ou le silence du sourire des bouddhas dorés du temple Jogye, deviennent audibles.

Ces bruits sont ceux des fils qui relient les bords du cratère, de la blessure, du gouffre, de l’entaille par où la mémoire s’est enfuie non sans avoir laissé un peu de ses humeurs coaguler sur les bords. Et l’on comprend ce qu’il en est du miracle que font vibrer à travers « tout » les ailes de l’ange : les vibrations qui secouent la ville se retrouvent métamorphosées mais repérables avec précision, comme des lignes sismiques sur deux enregistreurs parallèles, dans l’esprit des habitants, en tout cas dans celui de cette femme qui revient dans « sa » ville.

Elle le comprend d’emblée, le temps ne passe pas comme on le dit, répétant une non-vérité pour se caler sur la logique supposée des horloges, qui s’en moquent bien finalement, en oubliant, en occultant l’appréhension du temps par la grande machine pensante du corps vivant.

Il n’y a qu’un seul temps, celui de l’aujourd’hui.

Et ce jour n’ouvre sa porte que si chacun durant chaque journée se saisit des fils qui traversent son esprit, coulent sur les bords, s’emmêlent ou se déchirent, et les reprend comme on le fait pour repriser un vêtement, toujours déjà trop vieux, toujours encore mettable, et qu’on ne veut ni jeter, ni donner, mais garder comme on garde par devers soi la chaleur d’un souvenir, la douleur d’un chagrin ou la beauté d’un sourire.

En regardant les images qui composent ce film, on se dit que ce sont des « images de peu ». Pas parce qu’elles sont faites avec une caméra que chacun peut posséder, mais parce qu’elles ne visent à rien d’autre qu’à se lier aux mots afin qu’ils reviennent caresser à leur tour les images en un va-et-vient que suspend parfois le léger coup de fouet d’une vérité qui claque. Et quand on écoute les mots, quand on les lit, on comprend que c’est cela le mouvement de reprise, qu’il se joue des uns, les mots, aux autres, les images.

Ce que nous fait percevoir Gina Kim, c’est que la ville est un canevas et que pour l’appréhender, il faut et il suffit, – mais qui le fait ? Tout le monde ? – non pas de vouloir voir le motif dans le tapis, mais de se glisser dans le mouvement de la navette qui d’un bord à l’autre du temps, du ciel, des rues et des rives du cerveau, fait et défait, présent passé futur et encore présent, non seulement l’image de la ville, mais la ville telle qu’elle vit en chacun.

Et ce va-et-vient est autant un mouvement qu’une affirmation à caractère philosophique. L’écart entre soi et l’autre, entre la ville et le rêve, entre l’aveu et l’affect, une fois reconnu et accepté, il importe de saisir que le mouvement de reprise ne vise pas à refermer la faille, la blessure ou la plaie, mais à permettre de passer d’un bord à l’autre du rêve en parcourant les rues de la ville aujourd’hui au moyen des évocations du passé ou de futurs qui pointent leur nez sous le drap du désir.

Et rien n’importe tant alors que de tenir ensemble dans la distance juste qui permet et le passage et le lien sans occulter ce qui fut, est et sera, les variations des sentiments et des affects et les rigueurs des règles et des lois.

C’est ce geste que Gina Kim accomplit dans ce film, un geste qui, entre mots qui rient et pleurent et images de peu qui caressent et expriment, se révèle éminemment philosophique. Tout espace intermédiaire, et la ville est cet espace et cet espace qu’elle filme et dit, peut être investit par chacun.

Chacun, à sa manière, est comme une petite navette qui voyage dans le métier à tisser qu’est la ville. Irrésistiblement attiré par ce qui lui échappe, chacun, par ces actes, en fait le champ d’une expérimentation. Et ainsi emporté dans le mouvement des flux, on comprend que ce dont il est question n’est rien d’autre que de montrer comment dans ce chaos irrésistible il est possible encore, toujours, d’inventer une éthique.

— Jean-Louis Poitevin (November 28, 2017)

La Cause Littéraire

Retour à Séoul

Ce que nous connaissons ici en France de La Corée ce sont des marques de téléphonie, de voitures, un tube fantaisiste entendu un temps sur les ondes ou sur le Net, mais aussi depuis quelques mois la surenchère militaire du dictateur de Corée du Nord, et les réponses de Trump à ce jeu dangereux.

J’aime depuis longtemps le cinéma coréen, les mystères de sa langue et de son alphabet, le hangeul, les baguettes en métal, la saveur du kimchi. Je suis allée dans le quartier coréen de New-York et j’ai fait escale à l’aéroport international de Séoul. Je connais l’histoire violente du pays : la longue colonisation japonaise qui fit subir aux femmes tout particulièrement, entre autres atrocités, la prostitution, qui interdit la pratique de la langue nationale. La guerre civile, après le partage de la péninsule entre l’URSS au nord et les Etats-Unis au sud. Guerre sans paix signée encore aujourd’hui. Ajoutons à cela des dictatures…

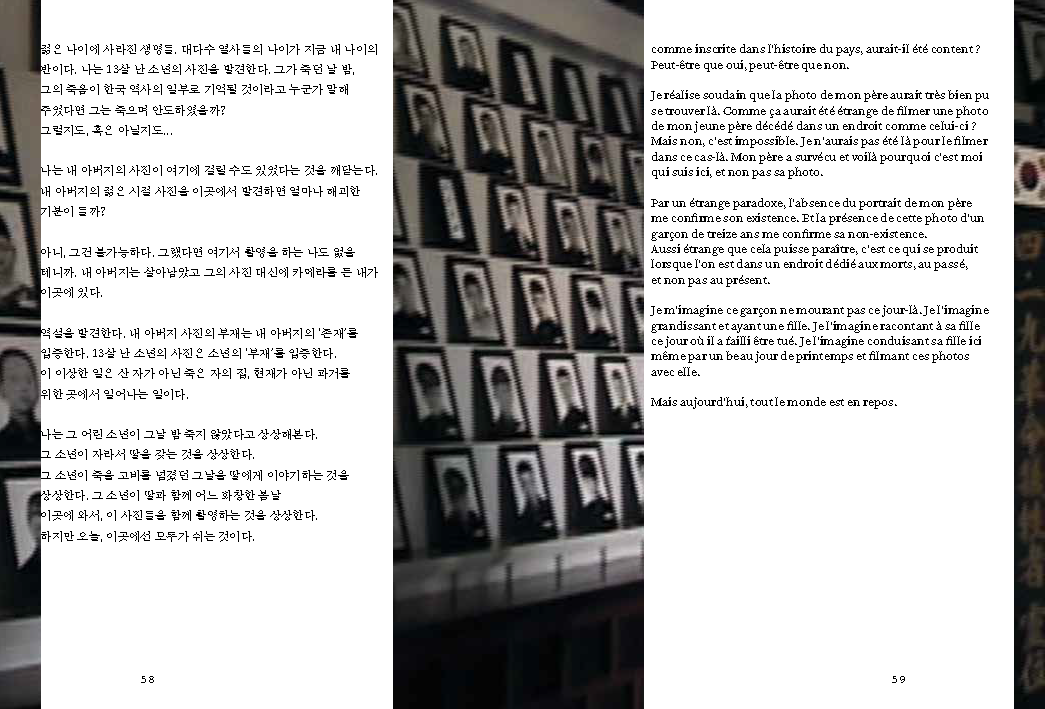

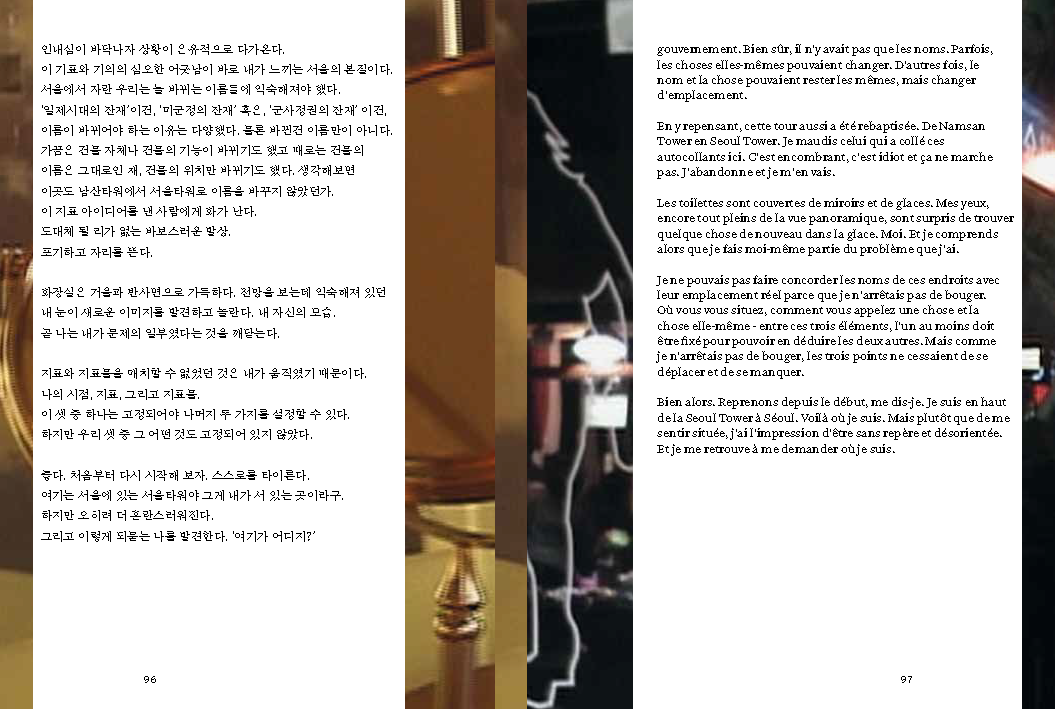

Le petit volume de Gina Kim en quelque sorte m’accompagne dans une promenade intime, à travers différents lieux de cette mégalopole où elle revient en 2009 avec tous ses souvenirs et ses images, celles de son enfance et celles qu’elle fabrique au présent : le livre contient un texte en édition bilingue (coréen-français), des photographie en double page, en écho aux différents chapitres. Son texte d’ailleurs est matière filmique, constituant une partie essentielle de la bande-son en voix off : l’auteur lit son texte en anglais et on entend aussi les bruits de la rue, de la vie autour d’elle, rapportés du tournage. A la fin du livre, sur des pages noires, des QR codes permettent d’écouter ce que nous avons lu en silence auparavant selon l’ordre justement des chapitres avec une photographie couleurs en frontispice.

Ce que nous dit Gina Kim à la première personne, c’est comment nous approchons un monde que nous avons connu et que nous avons quitté depuis longtemps. Gina Kim le fait par l’intermédiaire du film pour son pays natal : Pour la toute première fois, j’avais envie de filmer Séoul.

Le texte s’ouvre sur la figure paternelle et celle de son aïeul comme pour marquer son appartenance à un monde passé, devenu étranger par ses multiples transformations (urbanistiques) mais pourtant familier par la mémoire des sens, des nourritures par exemple et de leurs odeurs particulières. Elle suit un itinéraire à la fois géographique par quartiers jusqu’au sommet de la ville à la Seoul Tower (Seongbuk ou Itaewon) mais surtout mémoriel : empreintes des lieux de la colonisation comme la redoutée prison de Seodaemun ou de celui du terrible et meurtrier écroulement du grand magasin de Sampoong, le 29 juin 1995 à 17h15. Evocation aussi des manifestations étudiantes de 1960 contre la dictature de Syngman Rhee. Le passé à la fois revient et s’efface, les photographies sont le plus souvent saturées de noir, partiellement floues, rendues presque illisibles. Les visages eux-mêmes restent inidentifiables. Cependant, par-delà cette remontée dans l’histoire douloureuse du pays, Gina Kim capte aussi des moments de grâce (le printemps des cerisiers en fleurs), la rencontre d’un coiffeur de quartier, la beauté d’écolières nipponnes en sortie scolaire ou la lumière des lanternes d’un temple bouddhiste. Il s’agit pour elle de poursuivre encore en quelque sorte le journal intime d’une exilée de retour mais de retour provisoirement.

L’éditeur propose un catalogue riche en ouvrages autour de la Corée.

— Marie Du Crest (January 18, 2018)

Argoul

Gina Kim est une vidéaste, autrement dit une artiste dont le crayon est une caméra. Elle ne voit le monde que dans l’œilleton de l’objectif. C’est dire si sa ville natale, la capitale de la Corée du sud, apparaît bizarre pour elle, qui l’a quittée à l’âge de 23 ans pour aller aux Etats-Unis. Elle revient et rien n’est comme avant – sauf peut-être l’odeur d’huître de certains quartiers ou les cris des enfants d’un autre. Quant aux bâtiments, soit ils sont en ruines et en cours de rénovation car datant de la période coloniale japonaise, soit ils sont reconstruits tout en verre et vous ne voyez que vous dedans.

Faces of Seoul est une vidéo à la gloire de la ville où elle est revenue en 2001 accompagner son père. Des bouts de film laborieusement collectés malgré la pluie, le verre et les mises au point, est sorti un documentaire en 2009, en anglais et en coréen. En 2017, l’auteur le décline en un livre illustré dont le texte est issu du documentaire, avec une page en coréen et sa traduction en français, plus une traduction globale en anglais tout à la fin.

Les images, photographiées sur un écran vidéo, montrent leur trame. Elles sont prises de si près, ou en atmosphère si sombre, que cela pourrait être n’importe où. Autrement dit, les images dans ce livre n’ont aucun intérêt pour un lecteur moyen. Faut-il avoir vu le documentaire de 2009 pour apprécier le livre de 2017 ? Publier ainsi est un peu étrange. S’agit-il de pouvoir revenir sur les mots, comme le dit le préfacier, alors que c’est impossible en vidéo ? La mémoire serait ainsi en cause, qui croit se souvenir alors que la réalité est autre. Mais ni le préfacier jargonneux, Dominique Bluher, ni le postfacier logorrhéique Jean-Louis Poitevin ne livrent la clé qui ferait apprécier cette « expérience » d’un livre.

Disons que c’est « d’art et d’essai », donc pour initiés parlant le même langage. L’auteur déclare, page 51, que « L’image ne fait que confirmer combien il est impossible pour nous de comprendre ce qu’elle représente ». Elle parle de Bouddha, pour qui tout est impermanence ; elle pourrait aussi bien parler de Séoul, qui ne cesse de changer en s’adaptant à la modernité. Le verre crée un paysage stérile

— Argoul (January 26, 2018)

ORDER ONLINE

Available to order through any major French online bookstores including Amazon.fr and Fnac.com.

For more information, please contact

L’Atelier des Cahiers

Un autre regard sur l’Asie

15, Bd Saint-Germain

75 005 Paris, France

T +33 01 43 29 54 53

contact@atelierdescahiers.com