VR(가상현실) 기기는 관객들을 경기도 동두천의 어느 낡은 골목길로 데려간다. 뾰족한 구두소리는 점점 가까워지고, 화려하게 꾸민 여성이 코 앞까지 다가온다. 무심하게 스쳐가는듯 하더니 뒤돌아 ‘나’를 응시한다. 여성의 정체는 알 수 없다. 다만 짐작 할 뿐이다.

13일 오후 서울 종로구 국립현대미술관에서 VR 다큐멘터리 영화 ‘동두천’(Bloodless) 상영회와 김진아 감독(44)과 함께하는 아티스트 토크가 열렸다.

김 감독은 지난 9일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 ‘제74회 베니스 국제영화제’에서 영화 ‘동두천’으로 ‘베스트 VR 스토리 상’을 수상했다. 1992년 10월, 주한미군이 주둔했던 동두천 ‘기지촌’ 내에서 한 술집종업원이 미군 병사에게 잔인하게 살해된 사건(상당기간 윤금이씨 사건으로 불려져왔지만 이날 행사와 영화에서는 피해자의 이름을 언급하지 않았다)을 다뤘다.

관객과의 대화에 앞서 열린 상영회를 찾은 관객들은 남녀 할 것 없이 “무서웠다”는 소감을 털어놓았다. VR 기기를 쓴 8명의 관객들 사이로 “어어”라는 숨죽인 비명이 들렸다. “숨을 쉴 수 없었다”고 털어놓는 관객도 있었다. 12분 간의 영화 상영이 끝나고 기기를 벗은 관객들은 여운이 남는 듯 자리에 잠시 머물렀다.

13일 오후 서울 종로구 국립현대미술관에서 관객들이 영화 '동두천'을 관람하고 있다. /사진=구유나 기자

하지만 ‘동두천’은 공포 영화가 아니다. 미군 기지가 위치한 동두천이라는 동네와 몇몇 행인, 그리고 여성을 촬영했을 뿐.

김 감독은 “베니스의 관객들과 국내 관객들의 가장 큰 차이점은 ‘공포감’”이라며 “한국의 여성 관객들은 (기기를 착용하고) 공간에 들어서는 순간부터 공포를 느끼는 것 같다”고 말했다.

“솔직히 저도 조감독 3명과 촬영 장소에 처음 갔을 때 너무 무서웠어요. 그때 생각한 게, ‘내가 만약 여기에 백인 친구와 왔어도 무서웠을까’였어요. 한국사람이라면 (미군 주둔지라는) 공간 자체에 대한 두려움이 잠재적으로 있는 것 같아요.”

‘동두천’이 혁신적인 VR 기술을 도입한 것은 아니다. 오히려 일반인들도 쉽게 구할 수 있는 ‘고프로’(GoPro) 8대로 영화를 촬영했다. 카메라를 돌려가면서 촬영한 후 영상을 합쳐 360도 공간을 구현해 데이터화 하는 일반적인 과정을 거쳤다.

아직 VR 기술이 완전히 무르익지 않은 만큼 아쉬운 점도 있다. 김 감독은 “아직까지 VR 화면의 해상도가 낮고 야외이기 때문에 조명을 설치하기도 어렵다”며 “프레임 안에서 감독이 절대 권력을 갖는 영화 촬영에 비하면 답답한 면이 있다”고 했다. 하지만 그러면서도 “영화가 아니라는 걸 받아들이고 나면 이렇게 쉽고 재밌는 게 없다”고 말했다.

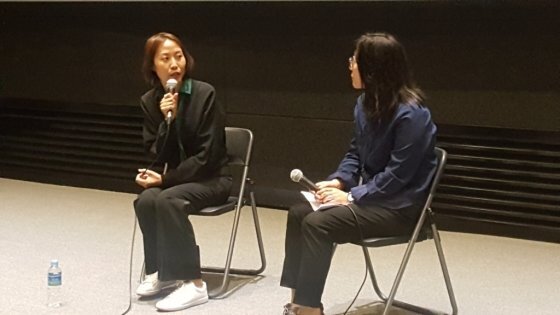

김진아 감독(왼쪽)과 김은희 국립현대미술관 학예연구사가 13일 '관객과의 대화'를 진행하고 있다. /사진=구유나 기자

올해 처음 VR 부문을 시상한 베니스영화제에서 주목한 점은 ‘동두천’의 ‘체험’ 요소였다. 존 랜디스 심사위원장은 “사회적인 이슈를 감각의 영역으로 가져왔다”며 “VR 영화의 지평을 넓혔다”고 평가했다.

“오랫동안 고민했어요. 영화는 여성의 인권과 피해자에 대한 배려를 넘어서기가 힘든 매체거든요. 기본적으로 관음적인 쾌락을 깔고 있는 매체이기 때문이죠. 반전 영화조차 전쟁의 스펙터클을 즐기기 위해 가는 거잖아요. 그런데 지난해 VR이라는 매체를 접하고 ‘이거다’ 싶었어요. ‘관람’이 아니라 ‘체험’을 통해 타인의 고통에 동참하는 거죠.”

1992년 동두천 살인사건이 발생했을 당시 김 감독은 대학교 1학년이었다. 당시 이 사건은 큰 사회적 파장을 불러왔다. 운동권 학생, 여성운동가, 정치인, 반미운동가 등이 모여 격렬하게 시위하는 과정에서 여성의 사체가 담긴 현장 사진을 시위에 이용할 지를 두고 내부 갈등이 생겼다. 결국 시위자들은 현장 사진을 사용했고, 미군 가해자는 처음으로 국내 법정에 섰다. 하지만 김 감독에게는 부채의식이 남았다.

그렇다면 영화 속에서 사건을 생생하게 바라보는 관객은 방관하는 2차적 ‘가해자’로서 부끄러워 해야할까, 아니면 ‘피해자’로서 공감해야 할까. 한 관객의 질문에 김 감독은 조용히 고개를 저었다. “어느 쪽도 아니예요. 그냥 그 여성과 같이 있어주는 거죠.”